Gunseikanbu menutup Rechtshoogeschool dan menolak membukanya kembali. Perubahan ini terjadi setelah Dai Nippon Teikoku menganggap bahwa negara yang mereka akan dirikan di Indonesia membutuhkan perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai keluarga Asia Timur Raya. Tanggal 29 bulan 4 tahun 2605 berdiri Kenkoku Gakuin di Jakarta, di mana Djokosoetono, Hoesein Djajadiningrat, dan Sastromoeljono menjadi kyoozyu. Faculteit der Rechtswetenschap en van de Sociale Wetenschap dari Nood-Universiteit van Nederlandsch-Indië, didirikan oleh Pemerintah NICA, melanjutkan pendidikan tinggi hukum sejak 21 Januari 1946.

Tahun berikutnya, Nood-Universiteit menjadi Universiteit van Indonesië dengan Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap-nya. Terdapat jurusan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Kenotariatan untuk Ilmu Hukum; dan Ekonomi-Sosial, Geografi-Sosial, dan Etnologi-Sosial untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Usaha serupa dari pihak Indonesia diambil secara partikelir oleh St. Takdir Alisjahbana melalui Volksuniversiteit, namun usaha ini gagal. Ia kemudian membawa ide tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Berdirilah Perguruan Tinggi Hukum dan Sastera (disebut juga Perguruan Tinggi Hukum dan Kesusateraan atau Perguruan Tinggi Hukum) di Jakarta pada 22 Oktober 1946 sebagai universitas negeri pertama untuk ilmu-ilmu tersebut. Keduanya menjadi Universitet Indonesia pada Februari 1950 sebagai pelaksanaan hasil Konferensi Meja Bundar.

Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Mohammad Hatta, menugaskan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Abu Hanifah untuk segera mengambil atau bahkan “menyimpang dari segenap peraturan-peraturan yang berlaku agar [UI] dapat memenuhi aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat,” jika diperlukan. Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitet Indonesia berdiri bulan September 1950 melanjutkan kurikulum yang ada minus jurusan ekonomi, yang diambil alih oleh Fakultet Ekonomi. Dua tahun kemudian UI membuka filial Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makassar. Seiring penyeragaman nama perguruan tinggi, pada tahun 1956 nama institusi diubah menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Pembukaan jurusan publisistik pada tahun 1959, kembali mengubah nama menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Pada tahun 1969, nama Fakultas Hukum menjadi permanen setelah berdirinya Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar: Prof. J. H. Boeke, guru besar ilmu ekonomi dan statistik di Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap dari Nood-Universiteit, memasuki ruang sidang promosi pertama setelah pendudukan Jepang, 28 Maret 1947, berjudul Object en Methode der Sociale Agronomie dari promovendus Willy Johan Timmer.

Sumber foto: Trouw, 15 April 1947.

Gambar: Gedung Geneeskundige Hoogeschool di Jl. Salemba No. 6, Jakarta, yang sempat menjadi tempat perkuliahan Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap.

Sumber foto: Batavia als Handels-, Industrie- en Woonstad (1937)

Berakhirnya Perang Pasifik mendatangkan pengharapan. Bangsa Indonesia berhasrat mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur lewat pendidikan. Itu sebabnya, dua hari setelah Proklamasi, Sarwono Prawirohardjo, Sutomo Tjrokronegoro, Soediman Kartohadiprodjo, dan Slamet Imam Santoso mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta. Tapi Belanda ingin kembali berkuasa. Akibatnya pelbagai konflik terjadi, dan ibu kota Republik terpaksa pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

BPTRI ikut pindah dan mendirikan perguruan tinggi di sana. Sementara itu, terdapat kehausan intelektual dari orang-orang Belanda yang telah bebas dari tahanan Jepang. Pemerintah NICA menjawabnya dengan mendirikan Nood-Universiteit van Nederlandsch-Indië. Perguruan tinggi ini bersifat darurat sebagaimana nyata dari pemilihan lokasi peresmian di Tjikini Ziekenhuis. Setelah Jepang menyerah, terdapat tempelan tulisan “Hak Milik Repoeblik Indonesia” di gedung-gedung Pemerintah Kolonial di Jakarta. Oleh karena itu, perkuliahan Faculteit der Rechtswetenschap en van de Sociale Wetenschap dari Nood-Universiteit tidak menggunakan bekas kampus Rechtshoogeschool di Jl. Gambir Barat No. 13 (sekarang Jl. Medan Merdeka Barat No. 13). RS Cikini, milik Gereja Protestan, luput dari klaim tersebut, sehingga dapat menyediakan ruang-ruang kuliah sementara. Pemerintah NICA menggratiskan uang kuliah. Meski Nood-Universiteit, kemudian Universiteit van Indonesië, terbuka bagi semua, mayoritas pemuda Indonesia menolak menimba ilmu di sana karena alasan nasionalisme. Mereka memilih untuk menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Hukum dan Sastera di bawah pengasuhan Soediman Kartohadiprodjo, yang juga menolak tawaran Belanda untuk jadi dosen.

Perguruan Tinggi Hukum dan Sastera mengalami nasib yang lebih nahas dari Nood-Universiteit. Mereka yang bersedia menjadi pengajar, seperti Soewandi dan Ali Boediardjo, harus bergabung ke kabinet untuk membantu Republik yang baru seumur jagung. Akibatnya seorang pengajar harus mengisi berbagai mata kuliah. Penyerbuan Belanda ke gedung Nederlandsch Indische Kunstkring dalam Agresi Militer I, 21 Juli 1947 membuat makin runyam. Perkuliahan pun harus nomaden, termasuk di Sekolah Rakyat Cikini, dan kediaman Soediman. Mahasiswa terpaksa mengurus sendiri administrasi. Semua serba kekurangan. “Maklumlah pada masa itu pedomannya belum ‘pembangunan’ melainkan ‘berdjoang’, kenangan Soediman.” (Yu Un Oppusunggu)

Gambar: Kediaman maestro Raden Saleh circa 1867, kemudian menjadi Rumah Sakit Cikini dan lokasi peresmian Nood-Universiteit pada 21 Januari 1946.

Sumber: KITLV

Gambar: Gedung Nederlandsch Indische Kunstkring, yang dikenal publik sebagai Boplo (Bouwploeg), di Jl. Teuku Umar No. 1, direncanakan sebagai kampus Perguruan Tinggi Hukum dan Sastera.

Sumber: KITLV

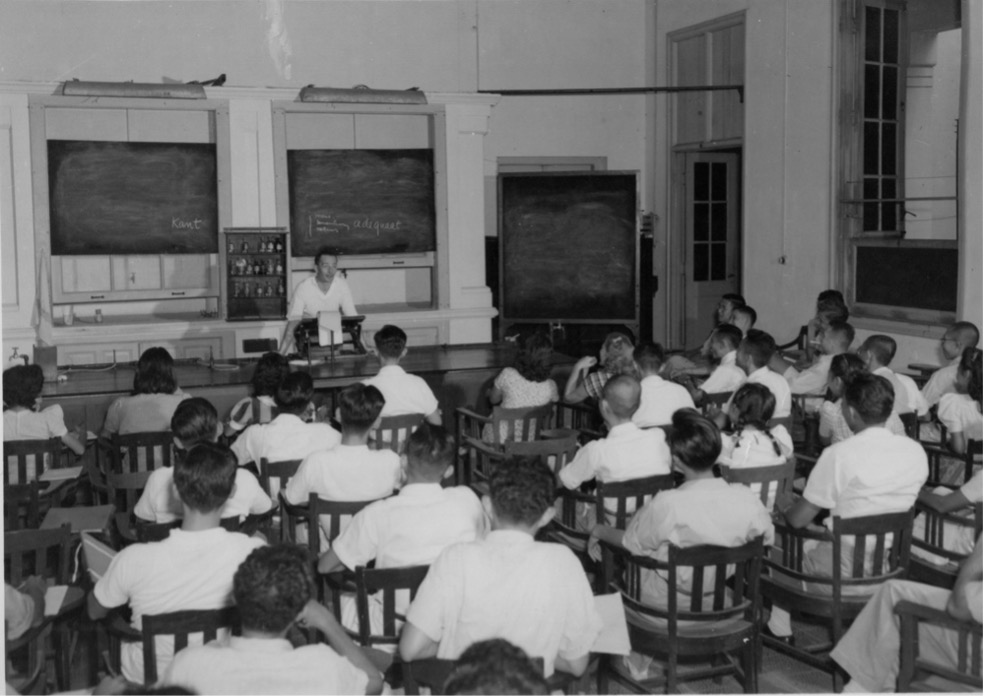

Gambar: Prof. Dr. R. F Beerling sedang memberikan kuliah, 23 September 1948

Sumber: koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap Universiteit van Indonesië maupun Perguruan Tinggi Hukum merupakan kelanjutan dari Rechtshoogeschool. Meski hampir semua guru besar Rechtshoogeschool tidak mengajar di kedua perguruan tinggi ini, kurikulumnya diterapkan oleh alumni yang menjadi dosen maupun guru besar. Mas Slamet, William Lodewijk Gerard Lemaire, dan Getrudes Johan Resink menjadi profesor untuk burgerlijk recht, intergentielrecht, dan staatsrecht di Universiteit van Indonesië. Todung Sutan Gunung Mulia, yang bukan merupakan alumnus, menjadi satu-satunya profesor di Perguruan Tinggi Hukum, yakni untuk sosiologi.

Pada Februari 1950, tercapai gentleman’s agreement antara pejabat Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap dan pengelola Perguruan Tinggi Hukum bahwa para guru besar dan dosen warga negara Belanda akan tetap bertahan di institusi hasil merger keduanya, Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitet Indonesia, selama sepuluh tahun. Di akhir 1950, pemerintah mengangkat Djokosoetono sebagai guru besar untuk Pengantar Ilmu Hukum, dan Ilmu Negara sekaligus dekan; Hazairin untuk Hukum Adat, dan Hukum Islam; Soenario Kolopaking Sanyatavijaya untuk Sosiologi, dan Ekonomi; Notonagoro untuk Hukum Agraria dan Politik Agraria; Soemitro Djojohadikoesoemo untuk Ekonomi Indonesia; A. P. Funke untuk Hukum Dagang; Lemaire untuk Hukum Perselisihan; H. Muller untuk Kriminalistik ; D. H. Burger untuk Kapita Selekta Ekonomi Indonesia; Wilhelm Michel Erich Noach untuk Kriminologi; dan Reinier Franciscus Beerling untuk Filsafat Hukum. Mutasi, pengangkatan, dan pengunduran diri guru besar terjadi dalam kerangka dinamika institusi atau politik nasional. Kebanyakan dari mereka, karena dibutuhkan untuk roda pemerintahan atau praktisi hukum, adalah guru besar luar biasa.

Sementara itu, gonjang-ganjing politik membuat para guru besar dan dosen warga negara Belanda hanya bertahan sampai circa 1958. Di satu sisi, kepulangan mereka membuka peluang bagi generasi muda Indonesia menjadi guru besar, namun di sisi lain kepergian mereka mengakibatkan hilangnya kepakaran. Gouw Giok Siong, kemudian berganti nama menjadi Sudargo Gautama, menjadi guru besar termuda dan terlama sepanjang sejarah pendidikan tinggi hukum Indonesia sampai sekarang –dikukuhkan pada tahun 1958 dalam usia 30 tahun sampai tetap menjabat sebagai guru besar luar biasa hingga berpulang 50 tahun kemudian! (Yu Un Oppusunggu)

Gambar: (kiri-kanan) Prof. Reinier Franciscus Beerling, Prof. Hazairin, Prof. Satochid Kartanegara, Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Prof. Wilhelm Michel Erich Noach, Prof. Soepomo, Prof. Gerardus Willebrodus Joannes Drewes, Prof. G. J. Resink, Prof. Slamet Iman Santoso, Prof. Jan Eggens circa 1952.

Sumber: Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Presiden (sekarang Rektor) Kedua Universitas Indonesia Prof. Mr. Dr. Soepomo circa 1952. Di masa Rechtshoogeschool, Soepomo menjabat guru besar hukum adat. Di masa Universitas Indonesia beliau menjabat guru besar hukum adat formil, dan hubungan internasional.

Sumber foto: dokumentasi Universitas Indonesia

Gambar: Soediman Kartohadiprodjo mengucapkan pidato pengukuhan guru besar berjudul Negara Republik Indonesia Negara Hukum, Jakarta, 17 Januari 1953.

Sumber: Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Menuju ruang sidang terbuka pengukuhan Gouw Giok Siong sebagai guru besar luar biasa untuk hukum perselisihan, Jakarta, 27 September 1958 dengan pidato berjudul Hukum Antargolongan Hukum yang Hidup! kiri depan dan kanan depan, kiri belakang, kanan belakang: Ny. Thio Choen Hiang/Constantina Gautama, Gouw Giok Siong/Sudargo Gautama, Ny. Liem Wie Liang-Koo/Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono, Prof. Djokosoetono

Sumber: Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

“Buku, pesta, dan cinta, itulah hidup mahasiswa,” adalah syair pamungkas dari Genderang Mahasiswa. Puisi karya M. Husseyn Umar (l. 1957) ini menggambarkan studentikoziteit mahasiswa UI. “Buku” mencerminkan kehidupan intelektual. Untuk membantu kebutuhan literatur mahasiswa, Pemerintah bekerja sama dengan UNESCO. “Kami mendapatkan kupon dari UNESCO, yang dapat kami tukar dengan buku di Pasar Senen,” kenang J. Satrio (l. 1961). Mahasiswa juga mengandalkan koleksi Perpustakaan Museum Nasional –peninggalan dari Koninklijk Bataviaasche Gennotschap van Kunsten en Wetenschappen dan Rechtshoogeschool.

Senat Mahasiswa mempunyai Seksi Diktat yang bertugas untuk dictaat-verzorging, dan Seksi Pendidikan yang menyelenggarakan tenteer clubs. Sebagai pribadi yuvenil, mahasiswa juga menjalani hidup dalam keceriaan dan optimisme termaktub dalam “pesta” dan “cinta” kepada individu lain, masyarakat, serta nusa dan bangsa. Seksi Kesenian bertugas mempertinggi mutu kesenian melalui Hukum, Cinta, Keadilan dan Tuhan karya Husseyn Umar melalui RRI siaran nasional dan Selfcut Cottondress Show and Bar Mahasiswi (1956); dan mengadakan pertunjukan film lewat pemutaran film “layar tancep” keliling kampung Jakarta di bawah koordinasi Mochtar Kusumaatmadja (l. 1955, GBL ca.1978-2001) dan A. Hamid Saleh Attamimi (l. 1959, GB 1992-1993).

Puisi Genderang Mahasiswa tercipta dari kesadaran Husseyn bahwa mahasiswa UI yang tersebar di tiga kota –Jakarta, Bogor, dan Bandung– membutuhkan rasa persatuan intra-universitas (UI Bogor kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, dan UI Bandung menjadi Institut Teknologi Bandung). Umar juga menciptakan puisi Hymne Mahasiswa. Genderang Universitas Indonesia dan Hymne Mahasiswa menjadi seperti dikenal sekarang setelah mendapatkan sentuhan komposisi Godfried Sitompul, mahasiswa STT Jakarta. Ia membutuhkan satu minggu untuk memenuhi permintaan Umar. Keduanya berkumandang pertama kali pada Dies Natalis UI tahun 1957. Tanpa sepengetahuannya, lirik “Bogor, Bandung dan Jakarta kita yang punya,” menjadi “Ibu kota Negara pusat ilmu budaya bangsa,” sesuai dengan perkembangan UI. “Buku, pesta, dan cinta, itulah hidup mahasiswa,” digantikan “kobarkan semangat kita demi Ampera,” seiring dengan pergumulan mahasiswa UI menyikapi masalah kebangsaan. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Mr. M. Hussyn Umar, pencipta Genderang UI.

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Presiden Sukarno memasuki Gedung Metropole untuk menghadiri acara penutupan Dies Natalis VI Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 28 Januari 1957.

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Tati Budiarto

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: di Studio RIL.

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Lirik Genderang Universitas Indonesia

Di awal peleburan Perguruan Tinggi Hukum dan Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitet Indonesia, Pimpinan UI dapat “menyimpang dari segenap peraturan-peraturan yang berlaku agar [UI] dapat memenuhi aliran-aliran nasional.” Nasionalisasi termasuk mengganti tenaga pengajar warga negara Belanda. Perwakilan Perguruan Tinggi Hukum dan Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap membuat gentleman’s agreement untuk masa transisi, yakni guru besar dan dosen Belanda akan bertahan selama sepuluh tahun dengan kontrak kerja. Tetapi pelaksanaan tidak sesuai rencana, karena mereka pulang ke Belanda kurang dari sewindu. Van Hattum (Hukum Pidana) menjadi hakim; Noach (Kriminologi), Prins (Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara) menjadi guru besar di Universitas Utrecht, dan Lemaire (Hukum Perdata Internasional) di Universitas Leiden; Beerling (Filsafat Hukum), Drost (Hukum Internasional), dan para lektor Ny. Palm (Ilmu Kebudayaan), Ny. Ch. Pieters-Gill (Hukum Perdata), dan Heeren (Filsafat Hukum (kuliah kerja)) kembali ke Belanda karena perkembangan politik di Indonesia; dan Held (Antropologi Budaya) meninggal dunia. Sebagai ganti mereka, Pimpinan Fakultas menetapkan maatstaf bahwalektor baru harus menulis disertasi. Demikian Gouw Giok Siong (Dr., UI, 1955) dan Tengku Bunjamin Sabarudin (Dr., Leiden, 1955) menjadi dosen Hukum Perselisihan dan Hukum Dagang.

Kaderisasi menjadi mendesak karena perluasan dan spesialisasi pada lapangan hukum perdata. Sementara itu, ahli filsafat umum terkendala minimnya minat sarjana hukum untuk menekuninya. Vliegende-hoogleraren menjadi alternatif solusi, namun langkah ini terkendala sulitnya menjadwalkan kuliah dan ujian. Politik nasionalisasi pun ternyata sulit konsisten, karena Fakultas terpaksa merekrut Gerrit Theodor Kempe (Universitas Utrecht) sebagai gast-hoogleraar Kriminologi. Jumlah profesor dan lektor yang ada tidak dapat mengimbangi membludaknya minat kaum muda belajar ilmu hukum di paruh pertama dekade 1950-an. Prof. Soediman Kartohadiprodjo pun berinisiatif mengkader di rumahnya sejumlah mahasiswa untuk regenerasi tenaga pengajar –a.l Purnadi Purbacaraka (l. 1957, GB, 1994-1995), Ismail Suny (l. 1957, GB, 1965-2009), Tapi Omas Ihromi-Simatupang (l. 1958, GB, 1979-2000), dan Arifin Kadarisman (l. 1958). (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Purnadi Purbacaraka.

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: H.J. Heeren

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar: Ismail Suny

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kurikulum Universiteit van Indonesië, dan Perguruan Tinggi Hukum hampir sama dengan Rechtshoogeschool. Universiteit van Indonesië membuka pendidikan untuk berbagai tingkatan. Sebagian melanjutkan studi yang terputus karena Perang Pasifik; sebagian memulai studi untuk menjadi yuris atau ekonom seperti kurikulum Rechtshoogeschool yang mempunyai jurusan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan ekonomi-sosiologi. Perguruan Tinggi Hukum hanya membuka tingkat pertama dan kedua. Setelah peleburan menjadi Universitas Indonesia jurusan terakhir diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi, berdiri September 1950. Sebagai gantinya, terdapat jurusan Notariat, dan tahun 1959 bertambah dengan Publisistik. Seperti Rechtshoogeschool, ada lima tingkat studi –Persiapan, Sarjana Muda, Sarjana I, Sarjana II, dan Sarjana Hukum, hanya saja orientasi pendidikan menjadi Indonesia-sentris.

Perubahan ini nyata dalam evolusi mata kuliah, seperti Staats- en Administratief Recht van Nederlandsch-Indië in verband met dat van Nederland menjadi Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Usaha Negara. Penambahan dan pemekaran mata kuliah, wajib maupun pilihan, menjadi jawaban atas tantangan kebangsaan. Volkenrecht menjadi Hukum Antara Bangsa, tambah Sejarah Hukum Internasional Publik, dan International Relations; Gerechterlijke Geneeskunde menjadi Ilmu Kedokteran Kehakiman ditambah Gerechtelijk Psychiatrie, dan Toxicologie; Staatshuishoudkunde menjadi Pengantar Ekonomi, Ekonomi Umum, dan Ekonomi Indonesia/Koperasi; dan Sociologie menjadi Pengantar Sosiologi plus kuliah kerja menyelidiki masyarakat.

Demikian juga dengan Adatrecht, di mana selain Hukum Adat yang diampu Hazairin, Hukum Adat Formal asuhan Soepomo mempelajari yuriprudensi hukum adat. Mata kuliah bahasa berubah total. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda di masa Jepang plus politik nasionalisasi bahasa pengantar berdampak pada menurunnya penguasaan bahasa Belanda mahasiswa. Kurikulum pun memberikan Bahasa Belanda di tingkat Persiapan sebagai mata kuliah aplikasi, begitu pula dengan Bahasa Inggris. Keduanya menggantikan Bahasa Latin, Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, dan Bahasa Sunda peninggalan Rechtshoogeschool. Studi tetap unguided, di mana mahasiswa bebas mengikuti perkuliahan dan ujian. Tidak ada batas waktu studi, karena sistem dropout belum diperkenalkan. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Suasana di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia circa media 1950

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

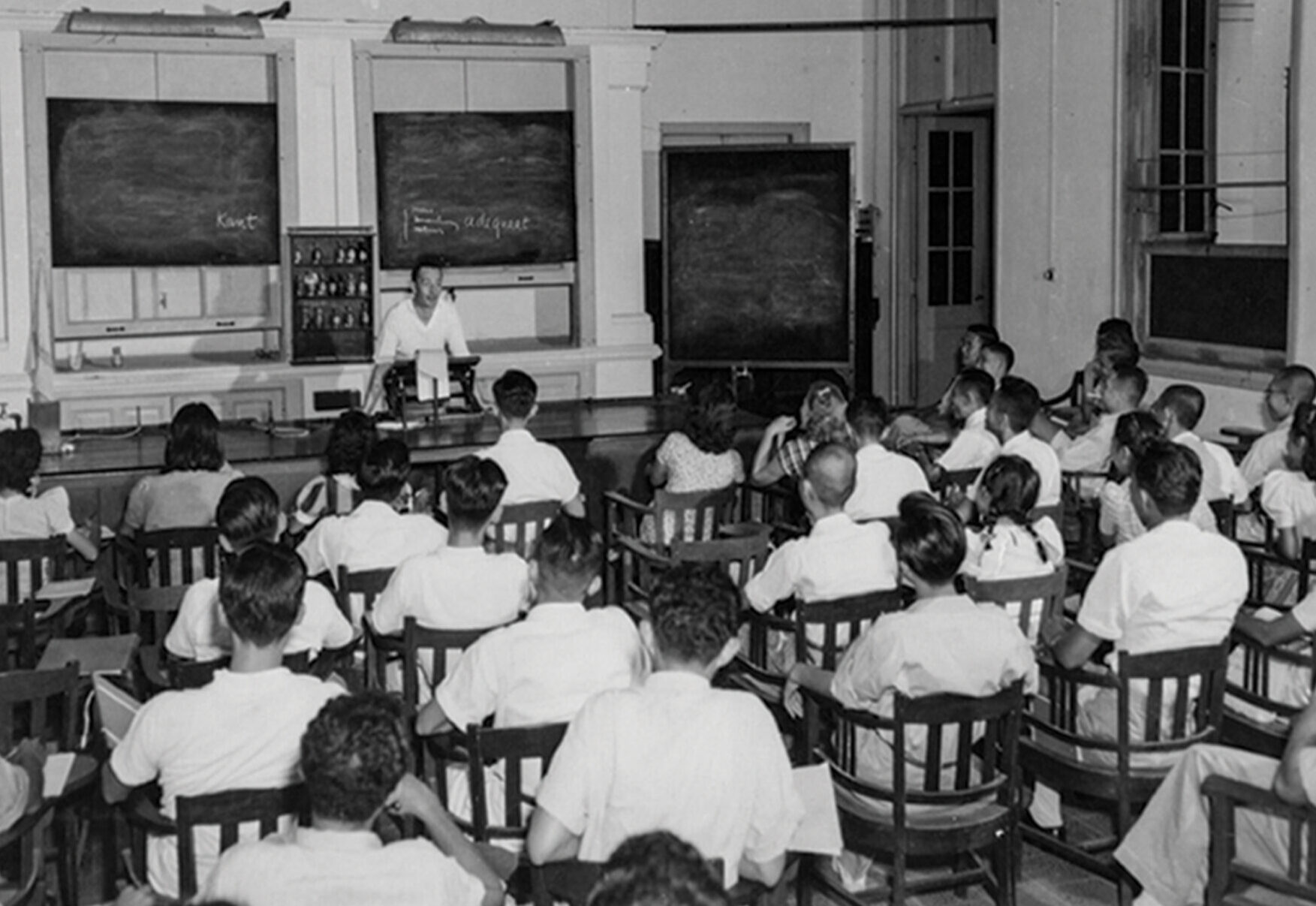

Gambar : Prof. Dr. R. F Beerling sedang memberikan pelajaran kepada mahasiswanya, 23 September 1948

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Indonesia mengklaim wilayahnya seluas Hindia Belanda. Namun menurut hukum internasional di masa itu, Indonesia tidak berdaulat atas perairan antara Sabang-Merauke. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordonnantie laut teritorial Indonesia lebarnya hanya tiga mil diukur dari laagwaterlijn. Oleh karena itu, tujuh belasan ribu pulau mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan di Zamrud Khatulistiwa terdapat kantong-kantong bebas yang tunduk pada hukum internasional. Fakta ini tidaklah ideal untuk nation-and character-building, karena dapat melestarikan primordialisme, di mana ‘saya ini orang Maluku, orang Sulawesi’ ketimbang ‘saya ini orang Indonesia’.

Kita belum menjadi satu-kesatuan bangsa Indonesia. Ketidakutuhan wilayah ini juga menyulitkan terwujudnya cita-cita Proklamasi, karena sumber daya alam kita tidak terlindungi. Keamanan dan pertahanan negara pun rentan, sebagaimana leluasanya kapal-kapal perang Koninklijke Marine lalu-lalang di Laut Jawa saat perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua). Oleh karena itu, pada 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda menyatakan sikap Pemerintah Indonesia mengenai wilayah perairan Negara Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda bersifat unilateral dan belum mempunyai dasar hukum yang sahih. Menteri Negara Urusan Veteran, Chaerul Saleh, kemudian menugaskan Mochtar Kusuma-atmadja (l. 1955, GBL ca.1978-2001) untuk memutar otak. Ia menyepi ke Bandung selama dua minggu, dan kembali dengan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State).

Dunia internasional akhirnya menerima konsep dan kedaulatan Negara Kepulauan, dan perairan kepulauan (archipelagic waters) Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 49:1 UN Convention on the Law of the Sea yang menyatakan bahwa, “The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47 [Archipelagic baselines], described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coasts.” “Pak Mochtar selalu mengingatkan agar kita menulis sebagai satu kata, tanah-air bukan tanah air, karena itu merupakan konsep hukum”, demikian gemaung Sri Setianingsih Soewardi (l. 1963, GB 1997-2009). Dus, wilayah kedaulatan Indonesia bertambah tanpa pertumpahan darah. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Konsep peta Negara Kepulauan yang dipresentasikan di depan PM Djuanda

Sumber : Buku Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja Indonesia

Alumni Rechtshoogeschool dapat mencantumkan di depan nama mereka gelar bergengsi “Mr.” Sebelum itu mereka harus berjaya di dua bagian candidaat-examen, dan tiga bagian doctoraal-examen. Ada pengecualian terhadap pemberian gelar, yakni, bagi mereka yang minimal sudah lulus doctoral-examen bagian pertama, Rechtshoogeschool akan memberikan nooddiploma. Kebijakan ini merupakan inisiatif dari Voorzitter Prof. Lemaire dan Secretaris Prof. Zelyemaker yang dibuat lima hari sebelum Batavia jatuh ke tangan Jepang. Soejono Hadinoto, A. M. Tambunan, dan Wilopo adalah sebagian penerimanya (kondisi mendesak membuat tidak semua mahasiswa mendapatkannya).

Di tahun 1950, mereka yang tidak menerima nooddiploma dapat meraih gelar dengan menulis skripsi dan menempuh ujian di depan Panitia Negara. Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Djokosoetono, bertindak sebagai ketua; dan para guru besar dan lektor menjadi anggota. Mereka yang mendapatkan gelar melalui jalur ini a.l. Memet Tanumidjaja dan Ide Anak Agung Gde Agung. Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschappen juga memberikan gelar Mr. kepada mahasiswa yang memenuhi semua syarat kelulusan seperti Oei Tjoe Tat (1948). Namun karena tiada mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam eksistensinya yang singkat, Perguruan Tinggi Hukum tidak pernah memberikannya. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat memberikan gelar Mr. bagi mahasiswa yang lulus ujian tingkat Persiapan, Sarjana Muda, Sarjana I, Sarjana II, dan Sarjana Hukum.

Seiring Indonesianisasi istilah dan pendidikan, gelar S.H. menggantikan Mr.. Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1962 memastikannya dengan melarang penggunaan Mr.. Keppres ini tidak diterima dengan bulat karena mereka yang bergelar Mr. menolak menggunakan SH dengan alasan tidak sesuai dengan diploma. Sebagian lain berpendapat bahwa pendidikan tinggi setelah Proklamasi bobotnya lebih rendah dari masa Kolonial. Namun Djokosoetono, yang sudah menjadi asisten di masa Rechtschoogeschool, legenda di kalangan mahasiswa, Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum, berbeda pendapat.

Ia menyatakan bahwa mutu yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, tetapi jelas keduanya mempunyai sandaran sistem hukum yang berbeda. Secara sadar sang adisarjana mengganti bagi dirinya sendiri gelar Mr. dengan S.H.. Pemegang Mr. atau S.H. dapat meraih gelar doktor dalam ilmu hukum setelah mereka menulis dan mempertahankan disertasi. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : “Duta Besar Lulus untuk Doktoral”, berita keberhasilan Ide Anak Agung Gde Agung, yang akan menjadi Duta Besar untuk Belgia, sebagai Mr. di Nieuwe Courant, 3 November 1950.

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Gambar : Prof. Djokosoetono

Sumber : Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprojo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Perkembangan hukum Indonesia membersitkan evolusi, kendala, dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Perintah Gunseikanbu melarang penggunaan bahasa Belanda mengakibatkan banyak masalah, karena bahasa Indonesia belum memiliki kosa kata teknis hukum. Gunseikanbu kemudian membentuk Komisi Istilah yang beranggotakan a.l. St. Takdir Alisjahbana. Komisi ini berhasil menyelesaikan Kamoes Istilah I Asing-Indonesia (yang dimaksud dengan “asing” adalah bahasa Belanda) sehingga bahasa Indonesia mempunyai terjemahan untuk recht (hukum), wet (undang-undang), dst. Dorongan percepatan penggunaan bahasa Indonesia berasal dari upaya menyiasati intelijen Belanda yang mengintai perkuliahan Perguruan Tinggi Hukum di rumah Soediman Kartohadiprodjo. Tidak paham bahasa Indonesia, polisi intelijen Belanda suliat mengawasi kegiatan Soediman, yang menjadi incaran sejak menolak bergabung dengan Faculteit der Rechtswetenschap en van der Sociale Wetenschap. Namun bahasa Belanda tetap menjadi bronnentaal bagi pemelajaran hukum. Perlahan tapi pasti bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda.

Disertasi Gouw Giok Siong (l. 1955) tentang perkawinan campuran menarik perhatian yuris dan linguis sebagai karya ilmiah perdana tentang hukum dalam bahasa Indonesia. Dengan bersahaja ia mengaku bahasa Indonesia-nya pasaran dan penuh Hollandismen. Sejalan dengan politik nasionalisasi, dosen harus mengajar dalam bahasa Indonesia. Redupnya pengaruh Belanda dan semakin tidak dikuasainya bahasa Belanda oleh mahasiswa mendorong usaha partikelir penerjemahan kitab undang-undang Hindia Belanda ke dalam bahasa Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Moeljatno, Subekti dan Tjitrosoedibio.

Di satu sisi usaha tersebut sangat membantu pemahaman tentang hukum positif. Namun di sisi lain, diakui oleh Subekti-Tjitrosudibio, hasil terjemahan dipengaruhi oleh yuris Belanda yang ajarannya mereka ikuti ketimbang bunyi hukum positif itu sendiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia. Selain itu, terjadi salah kaprah. Han Bing Siong (l. 1956) menunjukkan bahwa generasi perdana yuris Indonesia mengajarkan hukum (recht) seolah dalam bahasa Belanda, yakni mempunyai arti objektif dan subjektif. Padahal untuk arti yang kedua seharusnya digunakan kata “hak”. Penerjemahan yang menghadapi kendala perbedaan budaya dan konsep hukum ini menjadi salah satu akar permasalahan hukum Indonesia. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Prof. Soediman Kartohadiprodjo circa 1956

Sumber: Buku Peringatan Dies Natalis Ke-VI Senat Mahasiswa FHPM Universitas Indonesia

Gambar : Han Bing Siong circa 2000

Sumber: Kirsten Storm

Proklamasi belum mengubah struktur perekonomian Indonesia. Seiring memburuknya hubungan Indonesia-Belanda, terutama karena isu pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) yang mandek, Pemerintahan Sukarno mengambil langkah afirmatif. Dengan UU No. 86 Tahun 1958 Indonesia menasionalisasi dan menyatakan perusahaan Belanda menjadi milik penuh dan bebas Republik. Suatu panitia negara akan menetapkan ganti kerugian dan pembayarannya dengan undang-undang. Dus, nasionalisasi terjadi a.l. terhadap perkebunan tembakau milik NV Senembah Maatschappij, dan NV Verenigde Deli-Maatschappijen di Sumatera Timur. Lalu Pemerintah membentuk PPN Baru, yang mendirikan Deutsch-Indonesische Tabakhandels GmbH, patungan dengan pedagang tembakau di Bremen, Jerman (Barat).

Para pemegang saham NV menggugat di Landesgericht Bremen pelelangan tembakau hasil panen tahun 1957. Mereka menuding nasionalisasi sebagai tindakan “barbar”, karena tidak sah dan melanggar hukum internasional, yang ketika itu berprinsip prompt, effective, and adequate untuk ganti kerugian. Mereka meminta bantuan Kollewijn, Logemann, dan Lemaire –para mantan guru besar Rechtshoogeschool dan Universitas Indonesia. Indonesia punya Soekanto dan Sudargo Gautama, guru-guru besar Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) dan Fakultas Hukum, serta Mochtar Kusuma-atmadja. Sebuah pertarungan guru melawan murid! Indonesia mendalilkan bahwa tujuan nasionalisasi adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional, yang mustahil terjadi jika mengikuti secara sakelek prinsip yang ada. Jadi, pembayaran ganti kerugian dapat dicicil. Soekanto menyakinkan hakim bahwa tembakau objek sengketa bukan tunduk pada zakelijke rechten dari erfpacht menurut Burgerlijk Wetboek, melainkan prinsip hukum adat, wei zaait, die maait. Sementara Gautama mematahkan dalil Belanda tentang hubungan nasionalisasi dengan Inlandbeziehungen, yang dapat mengaktifkan Vorbehaltsklausel, dengan menunjukkan pengakuan mutakhir tentang kepentingan sosio-politik negara bekas jajahan dalam hukum perdata internasional dan hukum internasional. Bremen Tobacco monumental bukan hanya sebagai salah satu kasus perdana di mana tindakan bekas jajahan digugat oleh mantan penjajahnya di negara Barat, tapi juga karena menunjukkan perubahan hukum pasca Perang Dunia II. Landesgericht dan Oberlandesgericht Bremen menerima argumentasi Indonesia. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : R. D. Kollewijin

Sumber: Biografisch portal van nederland

Gambar : J.H.A. Logemann

Sumber: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Gambar : W.L.G Lemaire

Sumber: Biografisch portal van nederland

Gambar : Prof. Soekanto circa 1930

Sumber: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde

Gambar : Sudargo Gautama

Sumber: Buku Peringatan Dies Natalis Ke-VI Senat Mahasiswa FHPM Universitas Indonesia

Gambar : Mochtar Kusuma-atmadja

Sumber: Buku Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja

Mahasiswa Rechtshoogeschool dan Geneeskundigehoogeschool yang merumuskan Sumpah Pemuda telah mengidentifikasi hukum adat sebagai salah satu dasar persatuan Indonesia sejak 17 tahun sebelum Proklamasi. Lebih dari tiga dekade sebelum itu, C. Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah adatrecht kepada Barat. Namun, substansi hukum adat masih misterius, kecuali bagi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Cornelis van Vollenhoven, Guru Besar Universitas Leiden, menyelidikinya. Dipengaruhi oleh Friedrich Carl von Savigny, sang profesor menggunakan bahasa dalam mengklasifikasikan adatrechtskringen. Ia menyimpulkan bahwa hukum adat harus “ditemukan”, dan melalui penelitian alumni Rechtsschool yang meneruskan studi di Leiden, seperti Iwa Kusuma Sumantri, Satochid Kartanegara, A. A. Maramis, dan L. Latuharhary, substansinya menjadi lebih terang. Pengaruh intelektual van Vollenhoven demikian dominan di Rechtshoogeschool, di mana ter Haar, Holleman, dan Soepomo, bekas muridnya, menjadi profesor.

Meski mengakui kepiawaian van Vollenhoven dalam menuliskan keistimewaan dan keindahan hukum adat, St. Takdir Alisjahbana mengkritiknya karena melahirkan romantisisme tentang hukum adat yang membawa pertumbuhan dan jalan pikiran hukum Indonesia jadi ruwet dan berbelit-belit. Di sisi lain, terdapat aspirasi unifikasi hukum dalam suatu sistem hukum nasional untuk menjawab kebutuhan dan tantangan Indonesia. Melalui Tap MPRS No. II Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, MPRS menyatakan hukum adat sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional. Namun demikian, ternyata perkembangan hukum nasional berjalan terlalu lambat. Mengamini Wilhelm Liebknecht, ia berkoar di Kongres Persahi di Yogyakarta pada 26 November 1961, “Met juristen kun je niet revolutie maken!” Menteri Kehakiman Sahardjo kemudian mengemukakan gagasan Hukum Transisi, yakni memperlakukan Burgerlijk Wetboek bukan sebagai wetboek melainkan sebagai rechtsboek.

Penerimaan gagasan tersebut oleh Mahkamah Agung menunjukkan revolusi dan menjadi panglima dalam Rechtsstaat Indonesia. Perubahan penting juga terjadi ketika Pengayoman menggantikan Dewi Themis sebagai simbol keadilan. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan evolusi cita Negara Hukum dan pergeseran orientasi hukum untuk Indonesia yang majemuk dan kompleks. (Yu Un Oppusunggu)

Gambar : Putusan Kongres Pemuda II sebagaimana terpatri di Jl. Kramat No 106, Jakarta

Sumber: Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Gambar : Lambang Departemen Kehakiman, sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber: Google

Gambar : Dewi Themis, lambang keadilan sebelum digantikan oleh Pengayoman

Sumber: World History Encyclopedia